n° 79-80, 1974. P. 37-42 .

À LA

DIALECTIQUE MATÉRIALISTE

DE LA

CONSCIENCE

(I)

Dans PHÉNOMÉNOLOGIE ET MATÉRIALISME DIALECTIQUE, au moment même où les contradictions internes de l’oeuvre de Husserl m’obligeaient à la liquider, j’ai cru pouvoir prendre modèle sur la critique positive de Hegel par les classiques du marxisme-léninisme, pour chercher à garder dans une certaine mesure la méthode phénoménologique en la débarrassant de l’idéalisme husserlien, et la «remettre sur les pieds» en l’intégrant comme un moment dans la dialectique matérialiste. J’espérais par là mettre à la disposition du marxisme un instrument d’analyse pour entrer dans l’intériorité du vécu, et opposer ainsi une réponse constructive aux objections des philosophies du sujet. Je visais en particulier l’existentalisme, qui, du moins dans sa fraction sartrienne, voulait se placer sur le terrain même de la problématique marxiste, et tout en reconnaissant dans une certaine mesure la vérité du matérialisme historique pour le domaine des faits sociaux, lui reprochait de négliger la spécificité des problèmes de la conscience.

Ce projet s’était précisé dans mon esprit en 1950, et je rédigeai en moins d’un an la seconde partie de PHÉNOMÉNOLOGIE ET MATÉRIALISME DIALECTIQUE sur «la dialectique du mouvement réel», qui devait montrer, sur quelques exemples concrets comment la phénoménologie pouvait être «aufgehoben»: supprimée, conservée, dépassée, bref absorbée de manière positive dans le marxisme.

Cependant, dès la publication de l’ouvrage en 1951, je me sentais déjà certaine gêne du fait que la méthode ainsi définie, à savoir l’analyse vécue pratiquée sur la base du matérialisme dialectique, ne semblait donner de résultats effectifs que pour la compréhension du comportement animal exposé dans le premier chapitre de la seconde partie. Le deuxième chapitre, consacré à «la dialectique des sociétés humaines comme devenir de la raison» ne faisait en réalité que reprendre des recherches antérieures à l’année 1950, autrement dit antérieures à mon passage aux positions théoriques du marxisme. En d’autres termes, le projet si séduisant d’une Aufhebung comme suppression et en même temps absorption et intégration de Husserl dans Marx, conçu sur le modèle de la Aufhebung, ou ce que je croyais être la Aufhebung, de Hegel par les classiques du marxisme-léninisme, ne m’avait pratiquement aidé en rien pour la tâche essentielle, à savoir l’analyse des réalités humaines.

Je trouvais cependant une sorte de justification dans le fait que la genèse de la conscience animale, qui ne présentait évidemment en elle-même qu’un intérêt étroitement limité, semblait tout de même apporter un résultat d’importance capitale sur le plan théorique, à savoir la démonstration de l’origine matérielle de la conscience, ce qui écartait a limine toutes les théories de la transcendance. Quant aux faiblesses trop évidentes des esquisses présentées sur la dialectique des sociétés et de la conscience humaines, je pouvais à la rigueur leur chercher une excuse dans la rapidité avec laquelle j’ai dû rédiger ce deuxième chapitre, en raison des nécessités immédiates de la lutte réelle.

La suite devait montrer qu’en réalité «le temps ne fait rien à l’affaire», car ce fut pour de longues années que je tombai dans une stérilité philosophique totale. Un résultat pratique aussi négatif imposait une remise en question du projet même de PHÉNOMÉNOLOGIE ET MATÉRIALISME DIALECTIQUE. Est-il vraiment possible d’opérer cette Aufhebung de la première dans le second, sur le modèle de la démarche de Marx sur Hegel? Et tout d’abord, le passage même de la dialectique hégélienne à la dialectique marxiste doit-il s’interpréter précisément comme une Aufhebung?

En me remettant à l’étude des textes hégéliens, je me convainquis qu’en fait il n’en est rien. Marx n’avait pas du tout répété sur Hegel la démarche caractéristique de la dialectique hégélienne elle-même, comme «suppression et conservation», une suppression qui est conservation, puisque le moment nié et dépassé se maintient avec sa structure générale en s’absorbant dans le moment qui le dépasse. Un «dépassement» de Hegel, entendu en ce sens, aurait signifié que les formes générales du mouvement, comme la négation et la négation de la négation, qui constituent le «noyau rationnel» inclus dans la dialectique idéaliste de Hegel, se retrouveraient dans la dialectique marxiste définies dans l’ensemble par le même contenu conceptuel «retourné» et «remis sur les pieds». Or, en réalité, elles s’y présentent dans des concepts tout autres; encore que portant le même nom. Il s’agit de concepts homonymes parce qu’ils se rapportent en fait à la même dialectique des choses, mais ils ne s’y rapportent qu’à travers un contenu théorique non seulement opposé mais encore intrinsèquement hétérogène. L’entreprise de Marx était de «remettre sur les pieds» non pas les catégories idéalistes de la dialectique hégélienne, mais bien le mouvement historique lui-même dans son contenu réel, matériel, que Hegel avait mystifié non seulement en le faisant «marcher sur la tête», mais encore en le défigurant dans sa structure interne - en transformant en particulier la négation réelle, à savoir le mouvement réel, descriptible en termes strictement positifs et scientifiques, par lequel chaque mode d’existence de la matière implique un moment qui le supprime et le dépasse, en une «négativité» purement spéculative, la puissance mystique du «négatif», qui n’est que le concept mystifié du reflet du mouvement historique réel dans le mouvement idéal de l’esprit, et anéantit par là-même toutes ses articulations positives. En d’autres termes, il s’agissait pour Marx de prendre ce mouvement historique réel en lui-même tel qu’il est, et de le reproduire dans la théorie par une conceptualisation entièrement nouvelle, strictement matérialiste. Marx a donc procédé à la liquidation positive de Hegel non pas en «retournant» simplement les concepts hégéliens, mais en les remplaçant purement et simplement par des concepts entièrement différents, qui rétablissent non seulement la direction réelle mais encore les articulations effectives du processus des choses dans leur contenu matériel, contenu en fait visé, mais en même temps renversé sens dessus dessous et intrinsèquement déformé et défiguré dans les concepts hégéliens. Pour un tel rétablissement du mouvement réel, Hegel fournissait des indications utiles puisqu’il avait visé le même processus historique. Mais le rétablissement lui-même n’a été possible qu’en prenant et en décrivant ce processus dans sa réalité propre, ce qui impliquait une élaboration absolument originale de la méthode dialectique, une création radicale où les catégories du mouvement se définissent directement sur le mouvement même de la matière dans sa structure réelle, «de sorte que la vie de la matière se réfléchit dans sa reproduction idéale» (LE CAPITAL, Postface de la deuxième édition). Et si l’on y retrouve le «noyau rationnel» de la dialectique hégélienne, ce noyau lui-même ne peut se définir correctement qu’en langage marxiste, non hégélien.

Tel était le résultat que je consignai, pour l’essentiel, dans mon article sur «le noyau rationnel dans la philosophie de Hegel» (1) paru en 1956 dans la REVUE DE L’UNIVERSITÉ de Hanoi. II ne pouvait plus être question dans ces conditions de garder le projet de PHÉNOMÉNOLOGIE ET MATÉRIALISME DIALECTIQUE, puisque le modèle même sur lequel j’avais cru pouvoir me guider venait de se révéler tout autre. II ne restait plus qu’à refaire tout le travail à partir du début, poser le problème non pas d’une analyse vécue, phénoménologique, de la conscience, pratiquée sur les positions du matérialisme dialectique, mais bien d’une application de la dialectique matérialiste à l’analyse de la conscience vécue, et le résoudre par son contenu même, à savoir par la reproduction méthodique du processus réel, matériel, où se constitue le mouvement de la subjectivité.

Les tâches pratiques posées par le passage du socialisme au communisme en Union soviétique et les perspectives de la victoire de la révolution socialiste sur le plan mondial, mettaient en évidence le rôle croissant à notre époque de la conscience dans l’histoire, d’où la nécessité d’un développement rapide de son étude scientifique, ce qui impliquait sur le plan théorique une élaboration méthodique des concepts de base.

La définition classique de la conscience comme «reflet» ou «image du monde extérieur» visait essentiellement le problème philosophique fondamental, problème qu’elle a en fait résolu sous son double aspect de manière définitive. Cependant les classiques du marxisme-léninisme n’avaient pas encore à se préoccuper spécialement d’une science concrète de la conscience. Pour établir la méthodologie de la recherche en ce domaine, il serait nécessaire, semble-t-il, de préciser le concept de la conscience à partir des catégories les plus générales du matérialisme dialectique, à savoir la matière et le mouvement. Le monde n’est que la matière en mouvement ou le mouvement de la matière, et la tâche de la connaissance est d’étudier la matière dans les diverses formes de son mouvement: «Une fois connues les formes du mouvement de la matière, dit Engels dans LA DIALECTIQUE DE LA NATURE, nous connaissons la matière elle-même, et de ce fait la connaissance est achevée». La science de la conscience devrait donc, semble-t-il, définir celle-ci comme une certaine forme du mouvement de la matière: par là elle prendrait place dans la classification générale des sciences, laquelle se confond avec la classification des différentes formes du mouvement de la matière.

Cependant une telle définition assimilerait en fait la conscience à un simple mouvement matériel, ce qui, quels que soient les caractères spéciaux que l’on pourrait accorder à ce mouvement, resterait manifestement incompatible avec «la signification absolue», sur laquelle insistait Lénine, de l’opposition entre la matière et la conscience dans la question gnoséologique fondamentale: «Qu’est-ce qui est premier, qu’est-ce qui est second?». En raison de cette opposition absolue sur le plan philosophique, la conscience devrait être considérée simplement comme «une propriété de la matière en mouvement» (Lénine), au sens évidemment d’une propriété idéale, comme «image subjective du monde objectif», et non pas comme un «mouvement de la matière», qui ne serait semble-t-il, qu’un mouvement matériel à côté des autres mouvements matériels.

D’un autre côté cependant, en insistant ainsi sur l’idéalité de la conscience, on s’enlève le moyen d’en fonder l’étude scientifique, ce qui était précisément le but du débat. En réalité Lénine avait bien précisé qu’en dehors des «limites très restreintes» de la question gnoséologique fondamentale, l’opposition entre la matière et la conscience n’est que relative. Et Engels en son temps avait expressément considéré la conscience comme un mouvement de la matière, plus précisément un mouvement du «cerveau pensant» (ANTI-DÜRING) ce que confirme le texte de LA SAINTE FAMILLE sur «la matière qui pense».

Il reste pourtant que la conscience présente un caractère incontestablement idéal, caractère qui fait justement l’intérêt de son étude, et l’on ne voit pas dans ces conditions comment il serait possible de la réduire à une simple «forme du mouvement de la matière», formule qu’Engels avait justement évitée.

La controverse qui se prolongea jusqu’un peu au-delà du milieu des années 60, n’a pas abouti à des conclusions officielles car l’intérêt se transférait au problème de l’homme et de l’humanisme prolétarien. Cependant, le débat philosophique sur la nature de la conscience avait mis en lumière les conditions du problème: d’une part, la définition de la conscience comme «forme du mouvement de la matière» doit être rejetée, car elle reviendrait en fait à une identification, pour l’essentiel, de la conscience avec la matière, ce qui, rendant insoluble le problème gnoséologique fondamental, tendrait pratiquement à une confusion entre le matérialisme et l’idéalisme. D’autre part cependant si l’on veut faire de la conscience un objet de science et en fonder l’étude scientifique, il faudrait bien la définir d’une manière ou d’une autre à partir des catégories générales de la matière et du mouvement.

De ce point de vue, une collaboration étroite s’était imposée entre la philosophie et les sciences de l’homme, notamment la psychologie et l’anthropologie, pour établir dialectiquement le concept de la conscience sur les articulations de sa genèse réelle dans le mouvement de la matière. Cette tendance suscita de nombreuses publications d’une importance considérable qui ouvraient la voie à une science concrète de la conscience, notamment L’ORIGINE DE LA CONSCIENCE de Spirkine, LA NATURE DE L’IMAGE de Tioukhtine, LE PROBLÈME DE LA CONSCIENCE DANS LA PHILOSOPHIE ET LA SCIENCE DE LA NATURE de Chorokhova, COMMENT NAQUIT L’HUMANITÉ de Séménov.

En 1964, je reçus les premiers échos des succès retentissants du structuralisme dans les pays occidentaux. L’étude du COURS DE LINGUISTIQUE GÉNÉRALE de Ferdinand de Saussure s’imposait comme une nécessité urgente.

Je fus étonné par la hardiesse avec laquelle le principe de l’arbitraire du signe, dégagé de l’étude du langage verbal, se trouvait étendu à tous les signes en général pour la constitution d’une sémiologie comme science générale des signes. Cependant l’auteur avait lui-même reconnu au début de la première partie du livre l’existence de toute une classe de signes présentés comme «signes naturels», soit entièrement comme la pantomime, soit partiellement comme les signes de politesse, les symboles, etc. Tous ces signes se caractérisent par «une certaine expressivité naturelle », qui fait leur «valeur intrinsèque». Et bien que les signes partiellement «naturels» présentent un moment arbitraire réglé par la convention sociale, ils n’en obéissent pas moins à des contraintes internes, déterminées par le contenu intrinsèque lui-même. Ainsi «le symbole, fait remarquer Saussure, a pour caractère de n’être jamais tout à fait arbitraire; il n’est pas vide, il y a un rudiment de lien naturel entre le signifiant et le signifié. Le symbole de la justice, la balance, ne pourrait pas être remplacé par n’importe quoi, un char par exemple» (COURS DE LINGUISTIQUE GÉNÉRALE, p. 101). On peut dire de même que les signes de politesse impliquent non seulement une règle conventionnelle d’utilisation mais encore une certaine détermination interne du signifiant qui ne peut pas prendre la forme de n’importe quel geste - par exemple un pied de nez.

Quelle raison y aurait-il donc à généraliser sans limites le principe de l’arbitraire du signe, ce qui oblige à n’étudier les rites et les symboles que par leur côté conventionnel, et à éliminer en fait, sinon en droit, les signes entièrement «naturels» comme la pantomime? L’auteur se justifie ici par un recours à l’idéal: «Les signes arbitraires réalisent mieux que les autres l’idéal du procédé sémiologique; c’est pourquoi la langue, le plus complexe et le plus répandu des systèmes d’expression, est aussi le plus caractéristique de tous; en ce sens la linguistique peut devenir le patron général de toute sémiologie, bien que la langue ne soit qu’un système particulier» (p. 101).

Cependant l’idéal sémiologique fondé sur le principe de l’arbitraire du signe ne semble avoir sa pleine valeur que pour le langage scientifique, qui vise essentiellement à exprimer distinctement des idées distinctes et, pour ce but, utilise autant que possible une langue conventionnelle. Déjà le langage ordinaire cherche à obtenir par l’intonation, le choix des mots et des tournures, la disposition de la phrase, une certaine qualité expressive non réglée en tant que telle par les conventions du code, et qui contribue, parfois de manière décisive, à la signification. Et s’il est vrai que les divers langages symboliques comportent un élément arbitraire défini par des règles conventionnelles, il n’en reste pas moins que leur idéal vise toujours à établir à travers la convention une signification aussi directe que possible, grâce à l’élément proprement symbolique, à savoir l’analogie entre le signifiant pris dans son contenu intrinsèque et le signifié. Ceci est particulièrement vrai pour le langage de l’art, dont le but est précisément de créer des oeuvres significatives par elles-mêmes, autrement dit par la force d’expression et la puissance d’évocation dues à leurs propres configuration, structure et qualité internes. Il est vrai que l’élément conventionnel, par exemple la grammaire, la prosodie, les «règles de l’art» établies à chaque époque, dans chaque secteur et même chez chaque artiste, reste une condition de la compréhension. Mais le moment proprement esthétique se définit toujours par ce que Saussure appelle l’«expression naturelle» ou la «valeur intrinsèque» de l’oeuvre dans sa totalité signifiante singulière. Le moment conventionnel joue un rôle nécessaire, mais par définition anesthétique.

On peut lire ainsi à travers le texte du COURS DE LINGUISTIQUE GÉNRALE, en transparence et pour ainsi dire en pointillé, la possibilité et la nécessité d’une autre sémiologie, qui étudierait l’immense variété des modes d’expression orientés sur un idéal opposé à l’idéal scientifique de distinction conventionnelle fondé sur le principe de l’arbitraire du signe, et que nous pouvons appeler l’idéal esthétique: la mimique, le rite, le symbole, les divers procédés figuratifs, l’infinité des gestes et jeux de physionomie qui précèdent la parole, l’accompagnent constamment et au besoin se substituent à elle, le tout trouvant son épanouissement suprême dans l’art. Il est clair que nous nous trouvons là devant un ensemble sémiotique homogène, à la fois largement ouvert et cohérent à sa manière. On peut l’appeler le système général des signes intrinsèques, ou esthétiques, - au sens de l’aisthésis, la sensation - caractérisés par l’expressivité intrinsèque du signifiant et dont l’unité se constitue dans la structure dialectique toujours en développement de son contenu historique, par opposition au système général des signes arbitraires, posés par la convention sociale, et dont l’unité se définit par une structure formelle de rapports différentiels, oppositifs et négatifs. Bien évidemment, c’est le premier système qui fonde le second, puisqu’il présente directement dans l’intuition sensible le contenu de signification, auquel le second donne une expression conventionnelle, formellement plus distincte, pour le développer sur le plan discursif. La preuve en est que l’on peut parfaitement apprendre une langue complètement inconnue à partir de signes intrinsèques ou esthétiques (gestuels et autres) - ce qu’un explorateur arrivant dans un pays nouveau est bien obligé de faire - alors qu’il est très difficile et en général impossible de reconstituer entièrement un système de signes esthétiques à partir d’une description purement verbale.

Or, la thèse du primat de la langue, comme «patron général de toute sémiologie», présentée au début de la première partie du livre avec une certaine prudence et des réserves raisonnables, se transforme subitement et sans justification aucune dans la seconde partie en une assimilation pure et simple de toute structure sémiologique à la structure verbale. L’auteur affirme tout uniment: «Dans la langue, comme dans tout système sémiologique, ce qui distingue un signe, voilà tout ce qui le constitue» (p. 168). Cependant la démonstration n’a été réalisée que pour la langue comme système des signes verbaux, sur la base du fait que le mot, en raison de son caractère arbitraire, ne peut pas avoir d’autre propriété que de se distinguer des autres mots. L’addition «comme dans tout système sémiologique» vient de manière absolument inattendue.

En réalité cette assimilation, donnée comme allant de soi, de tous les signes en général au signe verbal se trouvait déjà impliquée comme un postulat implicite au principe même des considérations que l’auteur venait d’exposer, sur les rapports de la signification avec la valeur. La signification définie comme «la contrepartie de l’image auditive» dans le mot - par exemple le concept signifié «arbre», contrepartie de l’image auditive signifiante qui peut être, suivant la langue, arbre, arbor, tree, Baum, etc. - semble tout d’abord se confondre en quelque manière avec la valeur linguistique, présentée au début comme «la propriété qu’a un mot de représenter une idée».

Cependant la valeur apparaît également comme déterminée par les rapports oppositifs des signes entre eux. Ainsi le mot anglais sheep a une valeur restreinte par rapport au mot français mouton parce que l’anglais dispose du mot mutton pour désigner la viande de mouton servie sur la table. «Dans une langue, tous les mots qui expriment des idées voisines se limitent réciproquement: redouter, craindre, avoir peur n’ont de valeur propre que par leur opposition; si redouter n’existait pas, tout son contenu irait à ses concurrents... » (...) «Dans tous ces cas nous surprenons au lieu d’idées données d’avance, des valeurs émanant du système» ... «En français un concept «juger» est uni à l’image acoustique juger; mais il est bien entendu que ce concept n’a rien d’initial, qu’il n’est qu’une valeur déterminée par ses rapports avec d’autres valeurs similaires, et que sans elles la signification n’existerait pas» (p. 160 à 162).

Il est clair que s’il était possible de définir le contenu originaire du concept par un système de signes intrinsèques, la langue recevrait de lui l’essentiel de ses significations, de sorte que celles-ci ne dépendraient du rapport des mots entre eux, ce que Saussure appelle la «valeur», que pour la forme logique et la nuance précise, non pour le contenu réel. Toute la démonstration de l’auteur repose donc implicitement sur le postulat signalé plus haut qu’il n’existe pas d’autres signes que les signes arbitraires du type verbal, de sorte que toute signification en général, autrement dit tout contenu conceptuel, revient à l’unique propriété que posséderaient les signes, quel que soit le système auquel ils appartiennent, à savoir la propriété de se distinguer les uns des autres. Et c’est ce postulat implicite, qui se trouve présenté négligemment à la fin de la démonstration comme une évidence première, de sorte que le caractère spécifique de la langue comme système des signes verbaux apparaît paradoxalement comme un simple cas particulier du caractère général attribué universellement à tout système sémiologique: «Dans la langue, comme dans tout système sémiologique, ce qui distingue un signe, voilà tout ce qui le constitue».

Bien évidemment, ce postulat avait été réfuté à l’avance par Saussure lui-même, quand il remarquait la spécificité des signes «naturels», caractérisés précisément par leur «valeur intrinsèque». Cependant il reste tout à fait certain que le langage verbal est nécessaire pour fixer en des concepts déterminés le contenu de signification donné seulement de manière intuitive dans le signe naturel ou ce que nous avons appelé de manière générale le système des signes intrinsèques ou esthétiques. Et il en résulte que nous ne disposons pas d’autres concepts que ceux définis à titre de signification dans les mots. Autrement dit le concept s’identifie pratiquement avec la signification verbale, de sorte que la théorie linguistique de la signification verbale entraîne des conséquences qui vont au fond même de la théorie gnoséologique du concept.

Car si la signification se déterminait simplement par la valeur linguistique, telle que l’entend l’auteur, il en résulterait que le concept lui-même, comme contenu de cette signification, n’aura d’autre définition que strictement négative. Et c’est justement ce qu’affirme Saussure: «Quand l’on dit que les valeurs correspondent à des concepts, on sous-entend que ceux-ci sont purement différentiels, définis non pas positivement par leur contenu, mais négativement par leurs rapports avec les autres termes du système. Leur plus exacte caractéristique est d’être ce que les autres ne sont pas» (p. 162).

Le concept, présenté ainsi à la manière hégélienne comme pure forme de négation, n’a plus alors d’autre contenu de connaissance que la simple structure linguistique de son propre langage, de sorte que le savoir revient comme chez Hegel à un pur savoir de soi - avec cette différence cependant que la science spéculative hégélienne, en finissant par se reposer dans ce pur mouvement circulaire, gardait cependant dans l’intériorité du souvenir toute la richesse du contenu réel nié et supprimé - car cette négation elle-même s’est accomplie positivement dans «le sérieux, la douleur, la patience et le travail du négatif» (PHÉNOMÉNOLOGIE DE L’ESPRIT), tandis que la négation saussurienne, réduisant la signification du discours au simple rapport oppositif des mots entre eux, s’opère dans le vide complet de ces différenciations verbales, de manière qu’elle ne peut rien retenir du contenu réel des choses, qui pourtant était bien visé et exprimé en fait dans le mouvement des signes jaillissant de la vie sociale.

Il est important de constater qu’au début de son ouvrage, au moment où il présentait les concepts fondamentaux de la linguistique avec la célèbre distinction entre la langue, le langage et la parole, l’auteur se faisait une idée toute différente de la valeur de ces concepts, tels qu’il les a définis pour sa propre science: «Il est à remarquer que nous avons défini des choses et non des mots; les distinctions établies n’ont donc rien à redouter de certains termes ambigus qui ne se recouvrent pas d’une langue à l’autre. Ainsi en allemand Sprache veut dire «langue» et «langage»; Rede correspond à peu près à «parole», mais y ajoute le sens spécial de «discours». En latin sermo signifie «langage» et «parole», tandis que lingua désigne la «langue», et ainsi de suite. Aucun mot ne correspond exactement à l’une des notions précisées plus haut; c’est pourquoi toute définition faite à propos d’un mot est vaine; c’est une mauvaise méthode que de partir des mots pour définir les choses» (p. 31).

Bien évidemment, en montrant que le langage de la science vise à définir à travers ses concepts non pas des mots mais bien les choses elles-mêmes, l’auteur montrait un solide bon sens scientifique inspiré de ce que Lénine appelait le «matérialisme spontané des savants». Or, il est clair que pour «définir les choses», il faut bien employer, en dernière analyse, les mots du langage ordinaire. Car s’il est vrai que les vocables définis, comme «langue», «langage», «parole», peuvent être considérés maintenant comme des mots nouveaux - du reste ils auraient très bien pu être remplacés par des signes artificiels - puisqu’ils sont pris désormais exclusivement dans leur signification scientifique, telle que Saussure l’a déterminée dans ses définitions, il reste que ces définitions elles-mêmes, en tant que définitions de base, sont nécessairement composées de mots ordinaires avec leur signification courante. Il n’y a évidemment pas d’autre point de départ possible. Et puisque la définition scientifique, comme Saussure l’affirme à juste titre, porte sur la réalité même des choses, il faut bien admettre que le langage ordinaire implique déjà dans ses significations verbales spontanément constituées un contenu de connaissance authentique, reproduisant de manière véridique, bien que partielle et plus ou moins confuse, le contenu objectif du réel, de sorte que ce contenu donné dans la signification des mots peut être précisé et développé par les combinaisons du discours, mais ne saurait en aucune façon se ramener au simple rapport des mots entre eux.

Telle est la conséquence nécessaire du matérialisme spontané des savants, auquel l’auteur reste fidèle quand il parle de sa propre science, et c’est certainement à ce matérialisme qu’il doit les découvertes scientifiques qui l’ont rendu célèbre, comme la découverte du caractère différentiel du phonème. Cependant, quand il donne une portée tout à fait générale à la théorie de la valeur linguistique comme déterminant entièrement la signification et par conséquent le contenu conceptuel même de la connaissance par le simple rapport des mots entre eux, autrement dit quand il passe en fait, consciemment ou non, de la linguistique à la gnoséologie, il aboutit à une théorie nihiliste qui supprime complètement le rapport de la connaissance à son objet réel: les concepts apparaissent finalement comme «purement différentiels, définis non pas positivement par leur contenu, mais négativement par leurs rapports avec les autres termes du système. Leur plus exacte caractéristique est d’être ce que les autres ne sont pas». Une telle contradiction entre le savant et le théoricien ne peut évidemment pas s’expliquer par des raisons scientifiques, et c’est ce qui se montre clairement dans la remarquable comparaison présentée entre la valeur linguistique et la valeur économique.

La théorie de la valeur linguistique renvoie, selon Saussure, à un «principe paradoxal» qui semble régir toutes les valeurs en général. «Elles sont toujours constituées:

1) par une chose dissemblable susceptible d’être échangée contre celle dont la valeur est à déterminer;

2) par des choses similaires qu’on peut comparer avec celles dont la valeur est en cause.

Ces deux facteurs sont nécessaires pour l’existence d’une valeur. Ainsi pour déterminer ce que vaut une pièce de cinq francs, il faut savoir: 1) qu’on peut l’échanger contre une quantité déterminée d’une chose différente, par exemple du pain; 2) qu’on peut la comparer avec une valeur similaire du même système, par exemple une pièce d’un franc, ou avec une monnaie d’un autre système (un dollar, etc.). De même un mot peut être échangé contre quelque chose de dissemblable: une idée; en outre, il peut être comparé avec quelque chose de même nature: un autre mot» (p. 159 à 160).

II est clair que la conception de la valeur économique exposée ici par l’auteur, est précisément celle de l’économie politique vulgaire qui, s’en tenant selon le mot de Marx à «l’apparence aliénée des rapports économiques» (LE CAPITAL, III, 3, p. 196) reste constamment sur le plan des phénomènes superficiels, le plan des échanges, sans se demander comment se sont constituées les marchandises échangées. En effet, à se limiter au mouvement des échanges, on peut distinguer deux rapports: le rapport d’échange ou valeur d’échange entre la monnaie et la marchandise, et le rapport de «comparaison» entre une monnaie et une autre monnaie. Cependant la distinction est purement superficielle, car en fait ces deux rapports n’en font qu’un. Il s’agit dans les deux cas d’échanger la monnaie contre la marchandise: car la monnaie est également une marchandise, et le rapport de «comparaison» entre deux monnaies n’est que le rapport d’échange de l’une en tant que monnaie avec l’autre en tant que marchandise. La distinction revient donc à une tautologie.

Or c’est précisément sur ce modèle que Saussure a conçu la distinction linguistique entre la signification et la valeur: le rapport entre le mot et l’idée qui définit sa signification est présenté comme un rapport d’échange, homologue du rapport d’échange entre la monnaie et la marchandise, et le rapport des mots entre eux est présenté comme un rapport de comparaison, homologue au rapport de comparaison entre les diverses monnaies. Et ici encore ces deux rapports en réalité n’en font qu’un. Car pour déterminer la valeur, autrement dit le rapport de comparaison, par exemple entre redouter et craindre, on dira avec le LAROUSSE que redouter, c’est «craindre fortement», ce qui revient à un rapport d’échange entre le premier mot, à titre de terme défini, avec l’expression qui le définit à partir du second mot. Et comme cette expression ne fait que représenter l’idée signifiée par le premier mot, il en résulte que le rapport de valeur comme rapport de comparaison des mots entre eux s’identifie exactement avec le rapport d’échange entre le mot et l’idée qu’il signifie.

Inversement le rapport d’échange entre le mot et l’idée qu’il signifie, revient au rapport d’échange entre ce mot avec ses diverses définitions possibles à partir des autres mots, en quoi consiste précisément le rapport de valeur, autrement dit de «comparaison», entre ce mot et les autres mots à partir desquels il se trouve ainsi défini.

Bref, nous restons toujours sur le plan des échanges de signes, et la distinction entre la signification et la valeur linguistique est tout aussi illusoire que son modèle économique, à savoir la distinction entre la valeur d’échange de la monnaie exprimée en marchandises et le taux du change entre les diverses monnaies: il ne s’agit toujours que de valeurs d’échange. En d’autres termes, déterminer la signification par la valeur linguistique, c’est tourner en cercle dans la sphère de la circulation, cercle qui correspond dans la science des signes au cercle caractéristique de «l’économie vulgaire qui admet préalablement la valeur d’une marchandise pour déterminer la valeur des autres» (LE CAPITAL, I, 1, p. 92, note).

On sait que déjà l’économie politique bourgeoise classique pour échapper à ce cercle, avait cherché à «pénétrer l’ensemble réel et intime des rapports de production» (ibidem, p. 83, note), ce qui l’a précisément amenée à déterminer la valeur par le travail. Il est vrai qu’elle faisait toutes sortes de confusions et restait prisonnière des apparences fallacieuses du mouvement des échanges dans le salaire, perçu comme «prix du travail», ce qui l’engagea dans des contradictions inextricables. Seul Marx, en distinguant nettement entre le phénomène superficiel et la réalité profonde des choses put surmonter effectivement les illusions de la forme des échanges et trouver leur loi intérieure dans le travail social qui produit les marchandises échangées, parmi lesquelles la force de travail de l’ouvrier.

Si donc la sémiologie peut se trouver un modèle dans la science économique, ce modèle ne serait pas dans l’économie politique vulgaire mais bien dans l’économie marxiste: il s’agirait, en d’autres termes, d’expliquer le mouvement superficiel des échanges de signes par le mouvement profond de leur production sociale. En effet, à chercher le secret de la signification d’un signe dans les rapports qui le distinguent des autres signes, on se condamne à tourner indéfiniment en cercle, puisque ces rapports d’opposition sont déjà en fait des rapports de signification. Si l’on dit que redouter n’est pas craindre, cela implique que l’on sait déjà implicitement que redouter c’est «craindre fortement», et il faut bien l’expliciter si l’on veut établir clairement la distinction. La signification est donc toujours présupposée dans la circulation des signes, dont elle détermine précisément la valeur d’échange. Prise en elle-même, elle se définit donc comme la valeur proprement dite, et ne peut se comprendre que par le travail social qui a produit le signe où elle se constitue.

Bien évidemment, ce qui importe en premier lieu dans cette production des signes, ce ne sont pas les signes arbitraires qui tiennent en réalité l’essentiel de leur signification des signes intrinsèques, mais bien les signes intrinsèques eux-mêmes qui déterminent par leur propre structure matérielle les significations fondamentales. Celles-ci une fois ainsi constituées sont transmises par convention aux signes arbitraires, pour la commodité du maniement qui permet de les combiner pour les développer indéfiniment.

Or la structure matérielle des signes intrinsèques ne peut se comprendre que par une action elle-même matérielle: le modelage du signifiant sur les conditions matérielles de la pratique sociale, dont le signe intrinsèque apparaît comme l’expression spontanée.

La production des signes se présente ainsi comme l’objet d’une sémiologie dialectique qui reproduirait dans ses concepts la dialectique effectivement réelle par laquelle se constitue, à partir du mouvement de la production matérielle, le système historique des signes intrinsèques ou esthétiques avec ses significations originaires reflétant directement les conditions matérielles de la pratique sociale et par là-même la réalité objective du monde extérieur. La dialectique sémiologique se développe ensuite en organisant ces significations fondamentales, mais encore confuses, dans un système logique de signes arbitraires, mais distincts, qui en se substituant conventionnellement aux signes intrinsèques, permettent par la répétition illimitée des combinaisons opératoires de tirer toutes les conséquences possibles des connaissances acquises dans la pratique et dépasser ainsi idéalement à l’infini le champ présent de l’expérience sensible.

(À suivre)

__________________________

(1) Repris dans La Pensée, n° 119, février 1965.

n° 86, 1975. P. 23-29.

À LA

DIALECTIQUE MATÉRIALISTE

DE LA

CONSCIENCE

(II)

TRẦN ĐỨC THẢO

________________________________________

Dans notre numéro de décembre 1974 - janvier 1975, nous avons publié une étude de notre camarade, le philosophe viêt-namien Trân Duc Thao. II y indiquait selon quel cheminement il était parvenu, dans les années 1950, à la conviction que son effort pour garder dans une certaine mesure la méthode phénoménologique en 1a débarrassant de l’idéalisme husserlien et l’intégrer comme un moment de la dialectique marxiste menait à l’impasse. Trân Duc Thao précisait quels rebondissements de sa réflexion étaient intervenus autour de 1965 à partir des recherches menées en Union soviétique sur les origines de la conscience et du langage comme à partir des recherches sémiologiques et linguistiques dérivées de l’aeuvre de Ferdinand de Saussure. Nous présentons aujourd’hui la deuxième partie de ce travail élaboré à Hanoi par Trân Duc Thao. L’effort d’élaboration d’une sémiologie dialectique s’y poursuit aussi bien par une critique serrée de la «réflexion phénoménologique» husserlienne sur la conscience vécue que par une intégration des apports de la psychologie de l’enfant et des recherches anthropologiques sur les rapports entre outillage, travail, rapports sociaux, langage et genèse objective complexe de 1a conscience de soi. C’est dans l’hypothèse de travail d’un mouvement sémiotique matériel, ou sémiotique de la vie réelle, que l’auteur retrace l’itinéraire de sa recherche pour appliquer la dialectique matérialiste à l’analyse de la conscience vécue dans son rapport au monde extérieur.

______________________________________

Vers la fin des années cinquante, m’étant remis à une étude systématique des textes classiques du marxisme-léninisme, je fus frappé par la formule où Lénine définissait l’opposition entre le matérialisme et l’idéalisme sur le problème du donné sensible: «Pour le matérialiste, c’est le monde extérieur dont nos sensations sont les images qui est «donné en fait». Pour l’idéaliste, c’est la sensation qui est «donnée en fait», et le monde est déclaré «complexe de sensation". (MATÉRIALISME ET EMPIRIOCRITICISME, Ed. sociales, p. 113.) Ce que reproche ici Lénine aux idéalistes, c’est d’avoir faussé, en fait mutilé, le véritable rapport vécu de la conscience à l’objet. En effet, ils estiment que dans ce rapport la conscience n’atteint que ses propres sensations, de sorte que l’objet réel, te monde extérieur, se réduit à un complexe de sensations. Or, dans l’expérience effectivement vécue de tout homme sain d’esprit, le rapport de la conscience à l’objet atteint l’objet réel lui-même, le monde extérieur comme réalité objective existant hors de la conscience et indépendamment d’elle, autrement dit en dehors et indépendamment des sensations où il se trouve donné. Et le matérialiste ne fait qu’exprimer cette évidence générale.

C’est ce que nous pouvons préciser en examinant la double formulation de la définition de la matière, comme matière elle-même et comme concept de matière: «La matière est la réalité objective qui nous est donnée dans les sensations» (p. 150). Et «la matière (= le concept de matière) est une catégorie philosophique servant à désigner la réalité objective donnée à l’homme dans ses sensations qui la copient, la photographient, la reflètent, et qui existe indépendamment des sensations» (p. 132). Nous avons ainsi trois termes: 1) la réalité objective comme matière ou monde extérieur; 2) nos sensations qui en sont les images, autrement dit les images sensibles dans lesquelles cette réalité objective nous est donnée ; enfin 3) «nous» ou «l’homme», autrement dit le sujet percevant qui a ces sensations ou images sensibles et auquel la réalité objective est donnée dans ces images. Entre les trois termes se posent trois relations: relation de présence entre la réalité objective et le sujet percevant auquel elle est «donnée» dans ses sensations, relation d’appartenance entre le sujet percevant et «ses» sensations, enfin relation de conformité (Ubereinstimmung, Engels) entre les sensations et la réalité objective dont elles sont «l’image». Et c’est le mouvement d’ensemble de ces trois relations qui définit la dialectique gnoséologique du rapport effectivement vécu de la conscience à l’objet: la réalité objective est donnée à l’homme dans ses sensations qui en sont l’image.

Or, pour l’idéalisme, les trois termes se réduisent à deux, puisque le monde, comme donné extérieur à la conscience, se trouve ramené à une construction d’images sensibles comme données immanentes: le «complexe de sensations». Il en résulte que le rapport vécu de la conscience à l’objet, réduit au rapport intérieur ou immanent de la conscience à ses propres sensations ou complexes de sensations, apparaît comme un syncrétisme où les trois relations que nous venons de distinguer s’entremêlent confusément. Cette réduction et cette confusion s’opèrent par la médiation de la méthode subjective ou réflexion intérieure de la conscience sur elle-même, réflexion où elle ne peut saisir que son propre contenu immanent détaché du monde extérieur. Et elle en conclut qu’il n’y a rien d’autre dans le monde que ce contenu immanent lui-même, autrement dit ses sensations plus ou moins élaborées sous des formes diverses - ce qui est évident, puisque dès le départ et dans toute sa démarche elle n’a tenu aucun compte de la réalité extérieure en tant que telle.

C’est ce qui apparaît avec une netteté particulière chez Husserl, qui a porté la réflexion subjective, sous le titre de «réflexion phénoménologique», à un degré suprême de raffinement. Sans nier l’existence de l’objet réel effectivement visé par la conscience, il le laisse de côté pour s’attacher au seul «donné» qui lui semble absolument certain: le vécu immanent en tant que tel. Il apparaît alors que ce «donné» comprend deux moments: d’une part le sujet avec ses actes vécus ou noèsis, d’autre part l’objet visé en tant que visé ou «objet intentionnel», le noèma. L’objet intentionnel au début se trouve distingué de l’objet réel, puisqu’il n’est que l’objet visé en tant que visé, par opposition à l’objet extérieur réellement visé - autrement dit, en termes matérialistes, il n’est que l’image de l’objet réel. Mais il se «révèle», au cours de l’analyse phénoménologique, que l’objet extérieur réellement visé n’était précisément que l’objet visé en tant que visé. Autrement dit, en vertu de la réflexion du phénoménologue sur lui-même, l’objet réel s’assimile à l’objet intentionnel, qui n’est en fait que son image, et il en résulte que le monde extérieur se réduit aux «intentionalités» de ma conscience.

Il est évident qu’en procédant sous le titre de l’analyse phénoménologique à l’examen du «pur vécu comme tel», Husserl avait en réalité mutilé et déformé le véritable rapport vécu de la conscience à son objet. Ce rapport, qui se constitue en fait sur trois termes, n’en comporte plus que deux sous le regard du phénoménologue: la noèsis et le noèma, de sorte que les trois relations distinguées plus haut se confondent dans le syncrétisme du rapport «noético-noématique». II en résulte que l’objet réel qui, dans l’expérience effectivement vécue de la conscience, était donné au sujet dans son image subjective, à savoir la sensation, se ramène maintenant à des constructions idéales plus ou moins mythiques à l’intérieur du rapport noético-noématique, de sorte que le concept de l’objectivité s’épuise dans le formalisme de ces constructions. «Le terme objet, dit Husserl, est partout pour nous un titre pour des formes a priori de liaison dans la conscience» (IDEEN, p. 302). Une telle définition revient à remplacer l’objet réel par un complexe de sensations, la célèbre synthèse des Abschattungen (silhouettes) qui, encore que réglée par des lois présentées comme aprioriques, ne pourra jamais rejoindre l’objet lui-même comme existant hors de la conscience et indépendamment d’elle.

Bref, la véritable description de l’expérience vécue se trouve strictement incompatible avec la méthode phénoménologique comme avec toute méthode subjective en général. Le concept husserlien de l’«intentionalité», en réduisant celle-ci au rapport noético-noématique, a mutilé et déformé l’intentionalité réelle et véritable de la conscience, qui ne peut se définir que sur trois termes articulés sur trois relations, puisque l’objet réellement visé n’est évidemment pas l’objet intentionnel, qui n’est en fait que l’image de l’objet réel, mais bien l’objet réel lui-même, le monde extérieur que le sujet atteint effectivement à travers ses sensations qui en sont l’image. Il serait donc tout à fait inutile de vouloir liquider l’idéalisme husserlien tout en gardant la méthode phénoménologique, pour 1’«intégrer» à la dialectique matérialiste à titre de méthode de description du vécu. Car la réflexion intérieure de la conscience sur elle-même ne peut que fausser systématiquement, par sa propre démarche intrinsèque, l’expérience vécue de la conscience, quelles que soient les positions théoriques et philosophiques sur lesquelles on voudrait se placer. L’analyse du vécu ne peut donc procéder correctement qu’avec une méthode strictement objective, par une application de la dialectique matérialiste. Mais comment envisager une telle application?

La dialectique matérialiste étant la «reproduction idéale de la vie de la matière» (Marx), ou encore «le reflet exact du développement de l’univers» ou reflet exact de «la dialectique des choses elles-mêmes» (Lénine), son application à la théorie de la conscience consistera évidemment à reproduire exactement le mouvement dialectique réel, par lequel, à partir des rapports matériels entre l’homme et le monde dans la pratique sociale, se constitue, avec ses trois relations fondamentales, le rapport vécu de la conscience, à travers ses sensations, à ce monde extérieur lui-même. Or si nous considérons la sensation, nous voyons que sa relation de conformité avec l’objet réel donné en elle, peut très bien s’expliquer, en ce qui concerne le contenu intrinsèque de cet objet, par des actes mimiques ou plus ou moins analogiques, qui le reproduisent idéalement en elle comme image sensible. Mais en ce qui concerne le moment de l’existence extérieure, l’extériorité même de l’objet, on ne voit pas, semble-t-il, comment une telle reproduction serait possible, puisqu’il ne s’agit que du fait même d’exister, de l’existence en tant que telle, indépendamment de tout contenu imitable. Or ce moment est tout à fait fondamental, puisque c’est par lui que le sujet peut distinguer la réalité objective de son image sensible subjective, de sorte que le rapport effectivement vécu de la conscience à l’objet, l’intentionalité réelle de la conscience, atteint effectivement le monde extérieur lui-même comme réalité objective à travers son image sensible subjective, et non pas, comme le croit l’idéalisme, cette simple image subjective ou immanente. Le problème est donc le suivant: puisque nous ne pouvons saisir l’objet extérieur qu’à travers son image sensible où il se trouve donné, comment, ou plus précisément à partir de quel mouvement réel, matériel, se constitue dans l’ensemble de cette image sensible le moment qui reflète l’objet comme extérieur, l’image du rapport d’extériorité de l’objet par rapport au sujet, l’image de l’extériorité de l’objet?

En réfléchissant sur ce problème, je repassai machinalement la main sur les trois termes sur lesquels se constitue le rapport vécu de la conscience à l’objet, à savoir le sujet, que je suis moi-même, l’image sensible et l’objet extérieur, et il se trouvait que c’était le geste de l’indication. Ce geste est donc le mouvement matériel constitutif de l’intentionalité effectivement réelle de la conscience prise dans sa forme la plus fondamentale, ce par quoi la conscience est conscience de l’objet dans sa réalité objective, comme existant hors du sujet et indépendamment de lui. Ce point se trouve confirmé par Lénine dans les CAHIERS PHILOSOPHIQUES: «Les sens montrent (pokasyvaiout) la réalité », et également dans MATÉRIALISME ET EMPIRIOCRITICISME: «La question de savoir s’il faut accepter ou répudier le concept de matière est pour l’homme une question de confiance dans les indications (pokasaniiam) de ses organes des sens, la question des sources de notre connaissance».

Cependant il me semblait toujours que ce geste ne faisait qu’un avec la visée intentionnelle de la conscience sur l’objet, de sorte que je ne voyais pas comment l’analyser en lui-même, dans sa réalité matérielle, condition nécessaire pour définir le passage dialectique du rapport matériel au rapport vécu. Cette difficulté tenait évidemment à une persistance de l’«intuition phénoménologique» qui, s’attachant essentiellement au vécu de l’intentionalité, ne permettait pas d’en faire abstraction, pour considérer spécialement le mouvement matériel qui le sous-tend.

Je pus surmonter cet obstacle au début des années 60, grâce aux analyses de Spirkine dans ses expériences d’apprentissage du geste de l’indication aux singes (L’ORIGINE DE LA CONSCIENCE [en russe], Moscou, 1960, p. 65-68). Ce signe est le plus simple qui dépasse le fonds sémiotique du singe, et marque ainsi le premier pas qui ouvre le passage du sensori-moteur au conscient.

J’ai développé l’analyse du mouvement de l’indication en tant que signe en utilisant les résultats de l’étude critique des conceptions sémiologiques saussuriennes. Outre les réflexions déjà présentées, la théorie du signe avec la distinction du signifiant et du signifié m’avait inspiré un certain nombre de remarques.

Selon Saussure «le signe linguistique unit non une chose et un nom, mais un concept et une image acoustique. Cette dernière n’est pas le son matériel, chose purement physique, mais l’empreinte psychique de ce son, la représentation que nous en donne le témoignage de nos sens... Le signe linguistique est donc une entité psychique à deux faces» (p. 98-99). Il est évident que cette conception, plaçant la langue sur le pur plan idéal de la conscience, la sépare complètement de l’activité matérielle des hommes dans la production sociale de leur existence. Cependant une telle théorie s’inspirait manifestement d’une psychologie qui n’est plus acceptable de nos jours: «Le caractère psychique de nos images acoustiques, dit Saussure, apparaît bien quand nous observons notre propre langage. Sans remuer les lèvres ni la langue, nous pouvons nous parler à nous-mêmes ou nous réciter mentalement une pièce de vers» (ibidem). En réalité on ne peut pas séparer le langage intérieur, à titre de pure opération idéale, des mouvements réels plus ou moins esquissés, de la voix et du geste. Ces mouvements s’accomplissent toujours, même quand on ne les voit pas nettement de l’extérieur. L’opération idéale ne s’accomplit que sur la base des actes signifiants matériels, et il suffit d’arrêter une partie de ceux-ci - par exemple en serrant la langue entre les dents - pour ralentir considérablement l’activité intellectuelle.

Dans une observation de Piaget, on voit Jacqueline à 6 ans 7 mois chercher sa poupée sans succès. Son père lui demande:

- Tu n’as pas idée où tu l’as mise?

- Non, je n’ai plus d’idée dans mon ventre. Il faudra que ma bouche me donne une nouvelle idée.

- Comment ta bouche?

- Oui, c’est ma bouche qui me donne des idées.

- Comment ça ?

- C’est quand je parle, c’est ma bouche qui m’aide à penser.

Le même jour, ils délivrent une chèvre dont la corde est enroulée autour d’un tronc:

- Tu vois, elle n’a pas eu l’idée de tourner toute seule autour de l’arbre.

- Mais non, c’est un animal, la chèvre.

- Mais les animaux n’ont point d’idées?

- Non. Seulement les perroquets un tout petit peu, parce qu’ils parlent un peu. Mais pas les autres et pas les chèvres.

Quelques jours après :

- On a encore des idées quand la bouche est fermée, mais on ne peut pas les dire.

- Alors on n’a plus d’idées?

- Mais si, c’est la langue (1).

Le signifiant idéal, comme «empreinte psychique» vécue dans la conscience, repose donc nécessairement sur un signifiant matériel, dont cette «empreinte» est précisément la reproduction idéale, et c’est par ce signifiant matériel que le langage opère la médiation entre la pratique sociale matérielle et la vie intérieure de la conscience: «Dès le début, dit Marx, une malédiction pèse sur «l’esprit», celle d’être «entaché» d’une matière qui se présente ici sous forme de couches d’air agitées, de sons, en un mot de langage. Le langage est aussi vieux que la conscience - le langage est la conscience réelle, pratique, existant aussi pour d’autres hommes, existant donc alors seulement pour moi-même aussi... La conscience est donc d’emblée un produit social» (IDÉOLOGIE ALLEMANDE, Ed. sociales, p. 59).

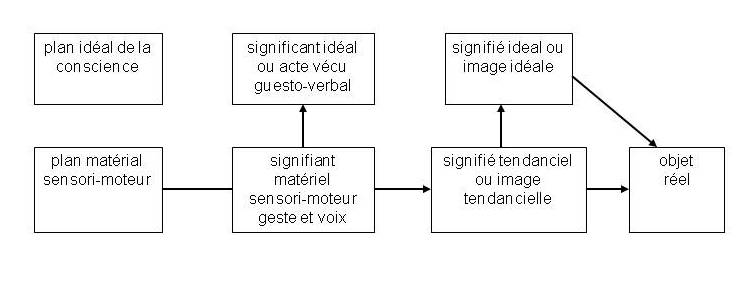

Or si nous prenons le langage en son sens le plus large, comme mouvement des signes en général, et tout d’abord du geste uni à la voix, nous voyons qu’il présente une certaine expressivité intrinsèque venant de la forme matérielle du signe lui-même, notamment du signe gestuel. Si donc nous distinguons du signifiant idéal le signifiant matériel gestuo-verbal qui le fonde, il apparaît que du côté du signifié, il devrait se présenter une dichotomie parallèle. Le problème se pose dans la forme de la 4° proportionnelle (cf. tableau I).

Tableau I

Signifié idéal ------------> Signifiant idéal

Signifiant matériel ------------> ?

gestuo-verbal

Expressivité intrinsèque

Il est assez clair que corrélativement au signifiant matériel gestuo-verbal, il devrait y avoir également sur le même plan un signifié strictement objectif, non conscient. Et l’analyse du mouvement de l’indication sur le plan matériel, sensori-moteur, permet justement d’en donner un exemple. En effet, si on l’observe dans sa forme en arc de cercle, on voit qu’il produit l’image tendancielle d’un mouvement allant du sujet récepteur à l’objet indiqué, image qui se place sur le simple plan sensori-moteur et par conséquent n’implique encore, en principe, aucune conscience. Dans la forme en ligne droite, le geste de l’indication produit déjà le rapport vécu le plus élémentaire entre le sujet et l’objet. Cependant on peut par abstraction y distinguer également une image qui se place sur le plan simplement sensori-moteur, à savoir l’image tendancielle d’un mouvement allant du sujet qui fait le geste à l’objet indiqué, ce qui se confirme par le fait que cette image est saisissable du dehors par le singe, dont la perception ne se place encore que sur le plan sensori-moteur. Cette image tendancielle est évidemment le signifié objectif du geste, en tant que celui-ci fonctionne comme signifiant matériel.

On peut remarquer encore que le signifié, aussi bien comme image tendancielle sur le plan sensori-moteur, que comme image idéale consciente, se porte immédiatement sur l’objet extérieur lui-même et l’atteint soit tendanciellement soit idéalement: il est donc, aussi bien sur le plan matériel sensori-moteur que sur le plan idéal de la conscience, l’image du rapport d’extériorité de l’objet par rapport au sujet, l’image de l’extériorité de l’objet.

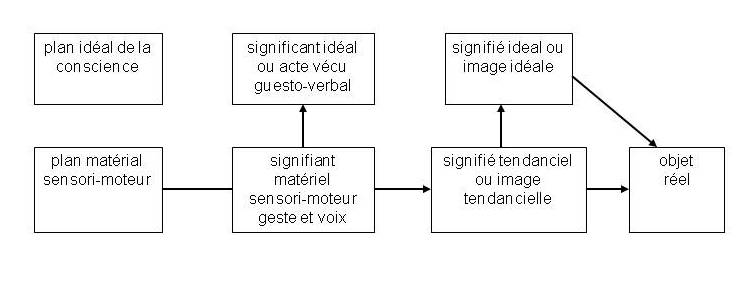

Nous pouvons donc écrire les deux séries se rejoignant sur l’objet réel ainsi qu’il est indiqué au tableau II.

Tableau II

Nous pouvons prendre ce tableau en un sens tout à fait général, pour l’appliquer à la totalité du mouvement des signes, puisque les signes figurés (dessins, sculptures, constructions, etc.) peuvent se ramener aux mouvements gestuels qui les a dessinés, modelés, taillés, construits, etc. Nous voyons alors que le signifiant idéal, comme acte vécu gestuo-verbal reproduisant idéalement le signifiant gestuo-verbal matériel, définit bien ce que Husserl voulait désigner par la noèsis, à savoir l’activité idéale du sujet de la conscience, mais qu’il a mutilé et déformé, en lui enlevant en particulier l’acte vécu originaire d’indication de l’objet, acte vécu qui reproduit sur le plan idéal de la conscience le mouvement réel de l’indication. Corrélativement le signifié idéal, comme image idéale reflétant l’image tendancielle signifiée sur le plan matériel sensori-moteur, définit bien ce que Husserl voulait désigner par le noèma, l’«objet intentionnel», mais qu’il a également mutilé et déformé, en lui enlevant le moment fondamental qui reproduit idéalement le rapport d’extériorité de l’objet par rapport au sujet, l’image idéale de l’extériorité de l’objet réel, moment par lequel l’objet intentionnel se distingue de, et en même temps se rapporte à, cet objet réel dont il est l’image idéalement vécue. Et il en résultait que l’extériorité de l’objet se trouvait remplacée par les formes aprioriques de la synthèse des Abschattungen, ce qui défigurait complètement la relation effective de l’acte vécu à l’image idéale de l’objet, désignée par Husserl comme rapport «noético-noématique».

Bien évidemment, ces mutilations et déformations de l’expérience effectivement vécue de la conscience ne provenaient pas d’erreurs personnelles de Husserl dans le travail concret de description, mais bien de la démarche subjective de la méthode phénoménologique en tant que méthode de travail. Elles sont communes à tous les penseurs qui pratiquent, sous une forme ou une autre, la réflexion intérieure de la conscience sur elle-même. Ce sera donc seulement par une genèse objective du rapport vécu, procédant méthodiquement à partir du rapport réel du signifiant gestuo-verbal matériel à l’objet réel lui-même à travers son image tendancielle signifiée, que l’on pourra décrire correctement le mouvement effectif de la conscience vécue, le véritable «rapport intentionnel» entre le sujet et l’objet.

Si nous appelons mouvement sémiotique matériel le mouvement par lequel l’acte signifiant gestuo-verbal matériel produit l’image tendancielle signifiée en la projetant sur l’objet réel, nous voyons qu’il se présente comme la couche supérieure de la pratique sociale matérielle, où il jaillit nécessairement du mouvement du travail producteur et des rapports de production, dont il est l’expression matérielle. Et c’est évidemment sur cette couche supérieure de la pratique sociale matérielle que s’opère le passage de celle-ci au mouvement idéal de la conscience, qui est ainsi «d’emblée un produit social». J’ai cru pouvoir placer ce mouvement sémiotique matériel ou plus brièvement cette sémiotique matérielle, sous le concept, créé par Marx, du langage de la vie réelle: «La production des idées, des représentations, de la conscience, est tout d’abord immédiatement entrelacée dans l’activité matérielle et les relations matérielles des hommes, dans le langage de la vie réelle. La représentation, la pensée, les relations spirituelles des hommes apparaissent encore ici comme l’émanation directe de leur comportement matériel». Il est vrai que l’interprétation de ce passage présente des difficultés considérables, car la phrase allemande est elliptique et admet deux constructions différentes, et l’on ne peut se référer nulle part ailleurs, puisqu’il n’existe pas d’autre texte classique où il soit question du «langage de là vie réelle». Quoi qu’il en soit, le concept de mouvement sémiotique matériel ou sémiotique matérielle, ou encore si l’on veut sémiotique de la vie réelle, resterait de toute façon valable à titre d’hypothèse de travail pour appliquer concrètement la dialectique matérialiste à l’analyse de la conscience vécue dans son rapport au monde extérieur.

Reste maintenant le rapport du sujet à lui-même, ce retour constant de soi à soi, en quoi consiste la structure intime du vécu en tant que tel.

Ce rapport fut pris par la plupart des idéalistes comme une sorte de donnée insaisissable, ce que Kant appelait dans une note célèbre des PARALOGISMES DE LA RAISON PURE une «intuition empirique indéterminée». Hegel voulut en analyser le contenu concret par la dialectique phénoménologique du devenir de la conscience s’élevant au «savoir de soi». Mais la forme fondamentale impliquée dans le soi comme rapport à soi-même restait inexplicable. Husserl essaya de la définir par le mouvement originaire de «la conscience qui constitue le temps», le «flot absolu du Présent vivant». Mais tous ses efforts pour décrire ce «flot» ne faisaient que répéter indéfiniment la pure forme temporelle du mouvement de «couler, s’écouler et venir à l’écoulement» devenu lui-même un mystère insondable.

En réalité, avec la méthode subjective, le rapport de soi à soi se présente nécessairement dans le pur formalisme abstrait du Moi = Moi, une sorte de miroir intérieur qui renvoie immédiatement au sujet sa propre image comme soi-même, de sorte qu’il devient impossible de se poser une question quelconque sur son origine et son fondement. Et s’étant enfermé dans le vide circulaire d’une telle abstraction, l’Ego ne conçoit plus les autres que sur ce modèle narcissique de son image spéculaire comme autant de monades fixées chacune sur son propre miroir intérieur, dont le contenu ne fait que reproduire indéfiniment cette même forme égologique. Cette illusion qui transforme le rapport avec les autres en un miroir à plans multiples, où l’Ego se retrouve constamment lui-même, a été systématiquement développée par Husserl avec une rare précision dans sa fameuse cinquième MÉDITATION CARTÉSIENNE consacrée à la «théorie transcendantale de la perception d’autrui», où il apparaît clairement que l’Ego «constitue» entièrement les autres à partir de lui-même, de sorte que dans l’acte même par lequel il reconnaît leur existence objective comme «autres» que lui-même, il continue toujours à tourner en rond pour revenir à soi-même, sans jamais pouvoir sortir effectivement de son solipsisme originel et fondamental.

En opposition absolue avec cette conception narcissique, spéculaire et circulaire, qui sous les formes les plus variées reste au plus profond de la pensée idéaliste, Marx a défini la dialectique réelle de la conscience de soi: «Comme l’homme ne vient pas au monde avec un miroir, ni en philosophe à la Fichte: Je suis moi, c’est tout d’abord dans un autre homme qu’il se mire lui-même. C’est seulement grâce à son rapport avec l’homme Paul comme avec un être semblable à lui-même que l’homme Pierre entre en rapport avec lui-même comme avec un homme» (Marx-Engels, WERKE, t. 23, p. 67, note). Autrement dit, ce miroir intérieur, constamment postulé par l’idéaliste comme inhérent au sujet humain dès l’origine, en réalité n’existe pas: Le miroir est dans les autres. Plus précisément, ce sont les autres qui, tout d’abord à titre d’hommes réels dans la coopération et les échanges, puis par leur image sociale rémanente déposée dans le sujet, font office de miroir. C’est parce qu’il s’est déjà vu lui-même dans les autres, et qu’il garde constamment en lui-même leur image sociale rémanente, que chacun se voit en soi-même, autrement dit dans cette image de son milieu social qu’il a acquise et porte maintenant en soi-même.

Bien évidemment l’analyse de l’image individuelle du milieu social à notre époque, avec la dialectique qui la constitue comme reflet idéal de soi-même, présenterait en raison de sa complication extrême des difficultés tout à fait considérables. Mais le mouvement de l’indication, replacé dans le milieu originaire où il s’est constitué, à l’époque du passage de l’Ancêtre anthropoïde au premier Préhominien, offrait un cas suffisamment simple pour une première application de la dialectique de la conscience de soi telle qu’elle a été définie par Marx.

Il apparaît en effet que, dans cette première forme encore embryonnaire du collectif au travail à la fin de l’évolution anthropoïde, le geste originaire de l’indication avec l’exclamation qui l’accompagne s’échange nécessairement en des renvois réciproques, où chaque sujet se voit lui-même dans les autres comme dans un miroir et s’entend lui-même dans les autres comme dans un écho. Cette figure réciproque du signe reste encore ici sur le plan matériel, sensori-moteur, puisque nous n’avons pas encore franchi la limite du niveau animal. Cependant, avec les contradictions qui apparaissent dans le développement du travail en commun, il se produit des situations particulières où le mouvement du signe envoyé par un sujet individuel s’identifie immédiatement avec celui des autres, de sorte qu’il revient immédiatement sur lui-même, ce qui signifie qu’il s’adresse à lui-même à partir des autres avec lesquels il vient de s’identifier. Et c’est cette réflexion sémiotique sur les autres identifiés avec soi-même qui, en se répétant sur le plan intérieur de l’image rémanente des autres à titre de langage intérieur ou sémiotique intérieure, produit ce rapport apparemment immédiat de soi à soi, autrement dit ce «miroir intérieur» que le sujet croit posséder immédiatement en soi-même. En effet, dans une telle réflexion intérieure, le mouvement sémiotique matériel adressé à soi-même se transpose en un mouvement de pures images qui se reflètent les unes les autres, en quoi se constitue l’acte vécu de la conscience comme un mouvement idéal dont toute l’existence consiste apparemment dans ce retour constant à soi-même.

Or dans la considération de cette première forme vécue ainsi constituée sur le mouvement matériel du travail et des rapports entre les travailleurs, exprimés dans la sémiotique matérielle ou langage de la vie réelle avec sa structure réciproque, dont résulte le mouvement du signe adressé à soi-même comme sémiotique intérieure ou langage intérieur, je constatai un phénomène tout à fait remarquable. Toutes les fois que, dans l’effort pour analyser la structure même du mouvement vécu tel qu’il venait de se constituer ainsi, je me laissais aller à oublier son origine et son fondement réels dans la pratique sociale matérielle, et retombais par là même dans la routine de la méthode subjective, avec une réflexion plus ou moins «phénoménologique», cette image rémanente du milieu social, que j’avais décelée par la méthode objective comme la réalité effective du «miroir intérieur», s’évanouissait comme par enchantement. Et il semblait alors, irrésistiblement, que le vécu était toujours là, se rapportant à lui-même par lui-même, comme une entité «en et pour soi», ce qui faisait revenir au solipsisme phénoménologique. Ceci résulte manifestement de l’opération même de la réflexion intérieure, qui mutile le champ effectivement vécu de sa dimension primordiale, à savoir l’image rémanente du milieu social. Car dans la conscience spontanée de soi qui se profile toujours plus ou moins derrière la conscience de l’objet, cette image sociale est constamment présente, bien qu’obscurément à l’arrière-plan, et c’est elle qui en fait inspire à chaque instant le mouvement de la subjectivité.

Quand Moïse inscrivait la Loi sous la dictée du Seigneur sur le mont Sinaï, il entendait évidemment ses propres paroles, qu’il s’adressait à partir de l’image divine avec laquelle il s’identifiait. Dans cette image se reproduisaient idéalement en un système composite les symboles réels du commandement et de la domination pour l’oppression et l’exploitation, élaborés par le groupe social dominant dans la sémiotique matérielle de la vie réelle, et qui reflètent les antagonismes apparus dans les rapports de production à l’époque du passage de la communauté primitive au régime esclavagiste chez le peuple hébraïque. Et en écoutant les paroles qu’à titre divin il s’adressait ainsi à lui-même, il s’identifiait comme auditeur à l’image humaine, qui reproduit dans la conscience la sémiotique matérielle élaborée par les masses populaires opprimées et exploitées et dont le contenu reflète la face opposée de ces mêmes antagonismes. Autrement dit, la structure contradictoire du mouvement sémiotique matériel ou langage de la vie réelle, qui reflète les contradictions sociales des rapports de production, s’est réfléchie elle-même dans la sémiotique intérieure ou le langage intérieur par un clivage de l’image intérieure du milieu social, ce qui produit une scission dans la conscience de soi, puisque le sujet se voit lui-même dans cette double image sociale à la fois comme humain et comme divin. Dans un tel déchirement intérieur, le langage qu’il s’adresse à lui-même en lui-même se partage sur les deux pôles opposés de son rapport à soi, ce qui lui donne, en raison de la réciprocité essentielle au mouvement sémiotique, la forme d’un dialogue intérieur, représenté comme un dialogue de l’homme avec Dieu. L’échange de paroles réalisé par ce dialogue avec soi-même aboutit à un accord entre les deux pôles de l’image sociale sur la base des intérêts du groupe social dominant, qui occupe en raison même de sa domination le pôle dominant, ce qui se reflète dans le rapport à soi par une réconciliation avec soi-même, représentée dans la forme de l’Alliance du Seigneur. Cette Alliance, rapportée ensuite par Moïse au peuple, assurait donc l’accord de celui-ci pour la domination du régime social représenté par Moïse, puisque c’était précisément au titre humain, autrement dit au nom du peuple, que Moïse avait parlé à Dieu, image sémiotique du groupe social dominant.

«En ce qui concerne l’individu, dit Marx, il est clair qu’il ne se rapporte au langage comme à son propre langage qu’en tant que membre d’une communauté humaine... Le langage lui-même est le produit d’une communauté et également, d’un autre coté, l’être-là de cette communauté, et son être-là qui se dit lui-même» (GRUNDRISSE DER KRITIK DER POLITISCHEN OKONOMIE, Dietz Verlag, p. 390). C’est évidemment par son image idéale déposée en chaque sujet singulier par l’expérience de la réciprocité sociale dans la dialectique des signes que la communauté se dit elle-même dans le langage de ce sujet, langage auquel il se rapporte comme à son propre langage, en d’autres termes dont il a conscience comme étant son propre langage.

Or, comme il vient d’être mentionné plus haut, cette image sociale intérieure dans laquelle le sujet «se mire et se reconnaît lui-même» (Marx), et qui s’esquisse plus ou moins obscurément à l’arrière-plan comme le fond sur lequel l’acte vécu proprement dit se détache comme une forme, s’évanouit complètement lorsqu’on cherche à analyser l’expérience de la conscience par la méthode subjective, autrement dit par la réflexion intérieure sur soi-même. L’effort que l’on fait pour concentrer le regard de l’attention sur le «vécu en tant que tel», effort que Husserl a accompli avec une rare perfection et une maîtrise consommée, pour transformer ce vécu en un objet intérieur, l’objet de la phénoménologie, fait disparaître précisément le fond social sur lequel il se détachait dans l’expérience spontanée de la conscience de soi, de sorte que le sujet se présente maintenant paradoxalement comme absolument seul avec lui-même, ayant complètement perdu de vue le milieu social qui parlait et parle toujours en lui.

Pour exposer la situation dans son ensemble, nous pouvons dire que dans l’expérience effectivement autrement dit spontanément vécue de la conscience, nous avons affaire avec trois plans. Au premier plan se conscience, nous avons affaire avec trois plans. Au premier plan se présente l’objet réel, le monde extérieur lui-même, donné dans son image sensible comme existant hors de la conscience et indépendamment d’elle, ce qui signifie qu’il existait avant elle et existerait tout aussi bien sans elle. Au second plan arrive le vécu avec ses deux moments: l’acte vécu du sujet comme acte signifiant idéal, et sa signification intentionnelle, à savoir l’image sensible projetée sur l’objet comme image signifiée, de sorte que l’objet se trouve donné dans cette image. Enfin tout à fait à l’arrière, au troisième plan, apparaît plus ou moins confusément et sous une forme estompée l’image intérieure du milieu social, où le sujet se voit et se reconnaît constamment lui-même, en quoi consiste précisément la forme idéalement monadique de son vécu, comme vécu en soi-même. Cette image sociale intérieure se répartit inégalement sur les divers groupes sociaux existants, avec une priorité déterminée pour le moment qui reflète le groupe social dominant, et elle s’objective, suivant la dialectique du devenir social, en des formes idéologiques fascinantes, où le sujet se reconnaît lui-même, et qui s’imposent ainsi à lui comme la loi intérieure de son être le plus profond.

Or quand, avec la méthode subjective, le regard de l’attention se détourne du monde extérieur, pour se concentrer sur le vécu comme tel de manière à le faire venir au premier plan, le monde extérieur se trouve nécessairement repoussé au second plan, et l’image intérieure du milieu social, qui déjà n’apparaissait qu’obscurément au troisième plan, s’efface totalement. Il en résulte que l’existence du monde extérieur se trouve dès l’abord en fait «mise entre parenthèses» et apparaît, à mesure que progresse l’analyse, comme de plus en plus illusoire, ce qui était inévitable puisque l’on n’en tient systématiquement aucun compte. D’autre part, l’image sociale intérieure s’étant évanouie, le sujet apparaît comme absolument isolé. La méthode subjective porte ainsi en elle, à titre de simple méthode, par le mouvement interne de son fonctionnement, l’idéalisme solipsiste comme la graine porte son germe. Husserl n’a fait qu’élever tout ce processus à un degré supérieur de précision, en inventant l’épochè et la réduction phénoménologique, ce qui l’a amené à affirmer avec une netteté intrépide, dans le paragraphe sur le «solipsisme transcendantal» de la phénoménologie, la nécessité pour le phénoménologue de «constituer» l’univers entier avec les seules ressources de sa conscience singulière: Ego solus ipse. Il est vrai que la réflexion intérieure de la conscience sur elle-même, en amenant le vécu au premier plan, dispose également des formes idéologiques, puisqu’elles faisaient déjà partie de ce vécu en tant que formes de la reconnaissance de soi. L’idéalisme objectif a cru pouvoir dépasser le solipsisme en intégrant le sujet individuel dans ces formes idéales présentées comme formes d’universalité. Cependant le point de départ reste toujours le subjectif pris comme un «donné», et les formes idéales de l’universalité, ce que Hegel appelait les «figures de l’Esprit», ne sont considérées en fait que dans leur sens idéalement vécu, ce qui ramène de nouveau à la subjectivité singulière du philosophe. L’«objectivité» n’est donc ici qu’illusoire: le solipsisme reste au fondement, et dans une dialectique idéaliste «objective» poussée jusqu’à ses dernières conséquences comme celle de Hegel, il s’étale triomphalement à la fin dans l’éternité du mouvement circulaire du Savoir absolu comme Savoir de Soi.

PAS D’ANALYSE POSSIBLE DU VÉCU EN TANT QUE TEL

La méthode subjective étant donc inutilisable en raison du principe même de sa démarche, l’analyse de la conscience ne sera possible que par une méthode strictement objective. Il est vrai que nous parlons toujours du vécu, nous décrivons sa structure et l’analysons dans son mouvement comme dans sa signification, puisque c’est bien lui-même que nous voulons connaître. Mais à aucun moment il ne peut être question de l’analyser directement en tant que tel. La connaissance de soi, comme toute connaissance en général, doit procéder sur le plan de l’objet. Autrement dit, nous nous constituons objectivement une image scientifique du vécu par la dialectique des signes matériels de la vie réelle, et ce n’est qu’une fois cette image idéale ainsi objectivement constituée que nous la retrouvons et la reconnaissons dans l’expérience spontanément vécue de la conscience. Il va de soi que celle-ci est toujours présente, puisque sans elle nous ne saurions même pas de quoi il est question. Mais elle n’est présente que par son propre mouvement spontané, ce qui exclut par principe toute «réflexion intérieure».

Tel était le cheminement des idées, exposées ici de manière plus claire et plus systématique qu’elles ne m’étaient arrivées alors, qui m’ont inspiré la rédaction des RECHERCHES SUR L’ORIGINE DU LANGAGE ET DE LA CONSCIENCE. Ces essais pour une sémiologie dialectique se développant en une genèse de la conscience m’ont confirmé à quel point la méthode subjective, plus particulièrement dans sa forme phénoménologique, sous le prétexte fallacieux d’une «fidélité absolue au donné vécu en tant que tel», défigurait systématiquement la totalité du champ de l’expérience effectivement vécue. J’ai pu ainsi m’apercevoir que c’était précisément la conception de mon ancien livre, PHÉNOMÉNOLOGIE ET MATÉRIALISME DIALECTIQUE, qui m’avait arrêté pendant de longues années. C’est la raison pour laquelle j’en ai interdit la ré-édition.

_________________________

(1) Jean Piaget. La Formation du symbole chez l’enfant. 1945, p. 271, obs. 125.